Di Antara Penerjemah Dunia

Eliza Handayani

Pertama terbit di Koran Tempo, 7 September 2014

Sebagai penggagas InterSastra, pada 15-17 Juli 2014, saya mendapat kesempatan menghadiri acara British Centre for Literary Translation (BCLT) Summer School Summit, di kampus University of East Anglia, Norwich, Inggris. Di sana saya bertemu banyak penerjemah sastra yang kaya pengalaman menerjemahkan karya dari berbagai bahasa, antara lain Spanyol, Prancis, Jerman, hingga Turki, Armenia, Polandia, Urdu, Jepang.

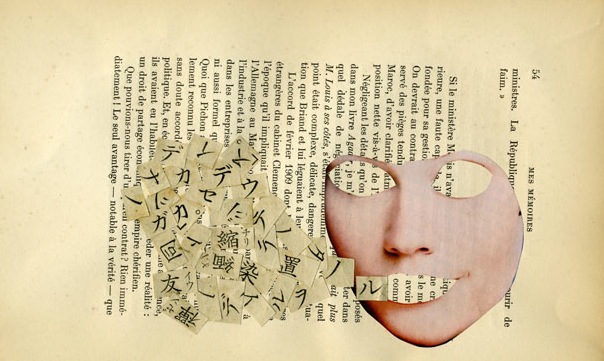

Selama tiga hari kami mengupas—dan merekat ulang seolah kolase—seni dan praktik penerjemahan sastra. Tiga puluh dua peserta dipecah jadi dua kelompok di pagi hari, kelompok A mengikuti lokakarya A, kelompok B mengikuti lokakarya B, lalu setelah rehat kopi kelompok A mengikuti lokakarya B dan sebaliknya. Setelah makan siang, semua peserta mengikuti diskusi umum.

Saya melihat tantangan penerjemahan sastra di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yang utama: (1) keahlian penerjemah, (2) kondisi kerja di penerbit, (3) apresiasi yang rendah. Selama acara saya menemukan berbagai kiat yang bisa dicoba di Indonesia untuk menjawab ketiga tantangan di atas.

1. Kecakapan Penerjemah

Dipandu Arunava Sinha, penerjemah kawakan prosa Bengal klasik dan modern, kami membahas pertanyaan-pertanyaan klasik bagi penerjemah sastra, seperti: bisakah menilai kualitas penerjemahan tanpa memahami teks sumber? (Saya yakin bisa, apalagi jika yang dinilai adalah kualitas terjemahan itu sebagai teks dalam bahasa target.) Lalu: bagaimana menjelaskan nuansa-nuansa budaya yang penting bagi pemahaman teks tanpa membuat pembaca kehilangan minat? (Beberapa solusi baru muncul, kesukaan saya: mengikutkan wawancara dengan penulis yang menjelaskan konteks-konteks budaya di akhir buku.) Serta: apakah terjemahan teks klasik atau kuno mesti terkesan klasik atau kuno? Bagaimana jika disesuaikan dengan selera pembaca modern? (Salah satu usul: menyamai efek yang dialami pembaca ketika teks asli pertama diterbitkan—jika ia terasa segar dan penuh pembaruan ketika itu, maka ia semestinya juga terasa segar dan penuh pembaruan bagi pembaca kini.)

Ada juga sesi di mana kami mengasah telinga dan mencoba menerjemahkan kicau burung, dipandu oleh Sasha Dugdale, editor jurnal Modern Poetry in Translation. Carilah rekaman di internet dan cobalah. Dengarkah tebal-tipis nyaring-renyah nada, memanggil, berseru, bersiul, memuji, merayu? Bagaimana menerjemahkan kicau menjadi kata? Haruskah menjadi kata? Kata tiruan bunyi barangkali? Atau terjemahkan menjadi musik, lagu manusia? Atau terjemahkan rasa, emosi yang dibangkitkannya? Para penerjemah di kelompok kami menghasilkan macam-macam kemungkinan.

Satu lagi latihan menarik saya alami bersama penerjemah sastra Jerman kontemporer, Katy Derbyshire. Ia menghadapkan kami kepada serangkaian kutipan teks dan diminta menerka mana yang terjemahan dan mana yang asli ditulis dalam bahasa Inggris. Apa saja tanda-tanda karya terjemahan? Apakah penting pembaca mengenalinya? Apa artinya jika sebuah karya “terbaca seperti terjemahan”? Apakah “terbaca seperti terjemahan yang buruk”? Saya langsung teringat kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang menerjemahkan “to”, “for” atau “with” secara literal menjadi “kepada”, “untuk”, dan “dengan”—padahal tata bahasa Indonesia sering membutuhkan kata-kata penghubung yang berbeda. Jika “terbaca seperti terjemahan” berarti “terbaca seperti terjemahan yang buruk”, maka tentu kita tidak ingin karya kita “terbaca seperti terjemahan”. Tapi apabila kita mengenali karya terjemahan dari, misalnya, nuansa budaya asing, estetika kepenulisan yang asing, maka mengapa tidak? Sedikit rasa baru niscaya menyegarkan kejenuhan.

2. Kondisi Kerja

Sesi yang paling berkesan bagi saya adalah lokakarya penyuntingan yang diampu Mitchell Albert, editor penerbit Saqi dan mantan editor jurnal sastra PEN Internasional. Sebagai ilustrasi tanggung jawab editor, kami membandingkan tiga versi teks sebuah cerpen tentang alam dari Palestina yang diterjemahkan ke bahasa Inggris: versi penerjemah, versi penerjemah yang diubah oleh penulis, dan versi yang akhirnya diterbitkan. Kami juga membaca surat-menyurat antara si penerjemah, si penulis, dan si editor.

Tanpa menjelaskan mengapa, penulis mengubah secara sepihak karya penerjemah dan justru membuat terjemahan menjadi lebih buruk. Dengan sabar penerjemah mendengarkan saran-saran penulis dan memintanya menjelaskan mengapa ia kurang setuju dengan pilihan penerjemah, daripada sekadar melakukan perubahan sepihak. Penulis sempat kehilangan kesabaran dan berhenti berkomunikasi. Penerjemah sempat menyerah dan memutuskan untuk menarik diri. Akhirnya editorlah yang berhasil membujuk penulis dan penerjemah untuk kembali bekerja sama, bercakap-cakap, saling memberi komentar dan saran, dan akhirnya mencapai teks yang disetujui penulis maupun penerjemah.

Di sini kita lihat pentingnya peran editor sebagai kepala yang dingin. Editor yang baik bukanlah sekadar pemeriksa tata bahasa atau aksara. Editor memiliki tugas penting mulai dari memilih buku yang layak dipersembahkan kepada pembaca, hingga mengawal kelahiran buku itu dalam bentuknya yang sesempurna mungkin.

Seperti dikatakan Albert: “editor mesti bisa menjaga jarak antara dirinya dan teks; membantu penulis mengakses suaranya sesungguhnya tanpa menulis ulang teks itu untuknya; editor bukan profesi untuk penulis frustrasi; editor mesti mampu menajamkan dan bukan menentukan visi dan suara penulis; ia diplomatis dan sensitif, mampu memahami sejarah personal maupun politis yang membayangi penulis dan karyanya; mampu menumbuhkan rasa percaya dalam diri penulis dan penerjemah; mampu menunjukkan ia memahami penulis dan penerjemah; mampu menjadi penengah.”

Saya bertanya: jika ingin mengadakan lokakarya serupa di Indonesia, bagaimana caranya sebaiknya? Setelah berdiskusi saya berpendapat sebaiknya lokakarya penyuntingan itu terbuka untuk editor, penulis, penerjemah, dan peresensi buku secara bersama-sama.

Untuk mengisi sesi diskusi umum pada hari pertama, saya diminta bicara tentang kegiatan InterSastra pada 2012 dan 2013, khususnya tentang lokakarya penerjemahan berantara (“relay translation”). Saya juga bicara tentang kurangnya penerjemah sastra dari bahasa selain Inggris ke dalam bahasa Indonesia; tentang banyaknya buku asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi masih sedikit buku Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa asing; tentang ingin mendorong bertambahnya penerjemah andal dari bahasa selain Inggris, tapi—karena penerjemahan dari bahasa Inggris akan terus dipraktikkan—juga merasa perlu memperbaiki proses penerjemahan berantara.

Mendorong bertambahnya penerjemah andal dari bahasa selain Inggris bisa dimulai dengan spesialisasi penerjemah. Sekalipun menerjemahkan dari bahasa Inggris, penerjemah mengkhususkan diri pada karya dari negara tertentu; spesialisasi ini dibarengi dengan mempelajari bahasa negara itu. Bagi yang menunjukkan komitmen dan kualitas tinggi, InterSastra ingin memfasilitasi pertukaran si penerjemah Indonesia dengan penerjemah dari negara itu yang ingin menerjemahkan sastra Indonesia.

Sedangkan, kiat-kiat memperbaiki penerjemahan berantara hasil diskusi: penerjemah kedua sebaiknya berkonsultasi dengan penerjemah pertama (penerjemah berbahasa Inggris) atau ahli yang bisa menjelaskan banyak tentang topik atau budaya asal; penerjemah berbahasa Inggris menyediakan versi terjemahan sebelum final yang masih mengandung bermacam-macam kemungkinan penerjemahan; penerjemah kedua bisa mengambil keputusan penerjemahan yang berbeda dari penerjemah pertama; blurb di belakang buku sebaiknya merujuk ke versi terjemahan itu, bukan versi asli atau versi terjemahan berbahasa Inggris; resensi dan kritik buku tersebut sebaiknya turut memperhatikan kualitas penerjemahannya.

Banyak pula yang terkesan dengan acara Temu Penerbit, silaturahmi antara penerjemah dan editor yang diselenggarakan InterSastra pada 25 September 2013. Acara tersebut diikuti sekitar 100 penerjemah sastra dan 6 editor panelis: Anton Kurnia dari Serambi, Esti Budihapsari dari Mizan, Tanti Lesmana dari Gramedia, Andya Primanda dari KPG, Moelyono dari Visimedia, dan John McGlynn dari Lontar. Selain itu, editor dari Alvabet, Dolphin, Elex Media, Dastan/Zahra, Marjin Kiri, Bhuana Ilmu Populer, dan Noura turut hadir. Editor dan penerjemah membahas berbagai hal mulai dari bagaimana mendekati penerbit untuk mendapatkan pekerjaan, bisakah editor merundingkan suntingannya dengan penerjemah, hingga mungkinkah meningkatkan honor.

Rupanya banyak penerjemah di negara-negara lain juga merasakan sulitnya bermusyawarah dengan editor, membuat mereka tertarik akan proses penerjemahan, dan menegosiasikan perbaikan kondisi kerja. Saya berkata, barangkali salah satu hal yang membuat para editor berminat hadir pada Temu Penerbit adalah kami menyaring peserta berdasarkan contoh terjemahan, sehingga editor bisa bertemu penerjemah berkualitas. Sayangnya, tidak ada editor yang mengamati jalannya lokakarya penerjemahan—padahal ini kesempatan baik bagi mereka untuk memahami rumitnya proses penerjemahan dan bagaimana jangka waktu dua bulan sering sangat tidak memadai untuk menerjemahkan sebuah novel.

3. Apresiasi

Masa penerjemah sastra cuma duduk sepi di kamar dengan kamus sudah usai. Kini penerjemah sastra memelopori acara-acara penting dan mengasyikkan di sekolah, komunitas sastra, bahkan panggung internasional.

Misalnya, acara Translation Duel gagasan BCLT yang ditampilkan di banyak festival sastra di Inggris. Di atas panggung dua penerjemah membeberkan terjemahan masing-masing atas sebuah teks yang sama (nukilan prosa atau puisi pendek), sebagian demi sebagian, dan saling berdebat mengapa ia memutuskan menerjemahkannya begini dan bukan begitu. “Waktu aku tampil, aku ajak teman-teman menonton,” kata Rosalind Harvey, penerjemah sastra berbahasa Spanyol yang barusan masuk daftar pendek Independent Foreign Fiction Prize. “Setelah pulang, teman-temanku bilang mereka sadar pekerjaanku tidak sama dengan tukang ketik, mereka lihat pekerjaanku ternyata menantang dan asyik.”

Simak juga Translation Nation, program berbasis di Inggris yang dipelopori Sarah Ardizzone, penerjemah sastra Prancis dan wartawan budaya: penerjemah sastra masuk ke sekolah dan meminta anak-anak membawa sebuah kisah dari budaya asal mereka, kemudian sang penerjemah memandu mereka menceritakannya dalam bahasa lain, mementaskannya, menceritakannya ulang dengan gambar, lagu, dsb. Tujuannya: menumbuhkan kecintaan sejak kanak-kanak terhadap cerita, buku, dan keberagaman budaya dunia.

Saya tercenung: waktu kecil saya merasa jauh lebih terhubung dengan cerita-cerita daerah, karena banyak menyimak dongeng maupun legenda. Tapi sepertinya saya kehilangan hubungan ini seraya tumbuh dewasa. Betapa sayangnya! Tentu sesuatu seperti ini bisa dilakukan di Indonesia yang begitu kaya bahasa dan tradisi cerita.

“Kami pulang merasa gembira bisa bekerja sama dan bersyukur ada penerjemahan sastra!” kata Sally-Ann Spencer, penerjemah sastra Jerman yang menyelenggarakan sebuah acara dengan penulis Jerman yang menulis tentang bagaimana rasanya hidup melarat di negara maju. Pilihan penulis ini strategis sebab ia menarik banyak pihak untuk datang ke acara itu, bukan sekadar pencinta sastra, tapi juga penentu kebijakan, pekerja sistem sosial, pekerja budaya, aktivis. Dan malam itu, mereka semua dipersatukan oleh keajaiban penerjemahan sastra.

Supaya penerjemah Indonesia bisa mengadakan acara-acara serupa, penting bagi kita untuk merasa bangga akan profesi dan kemampuan kita—jika kita melihat diri kita sebagai penghubung antarmanusia, mampu menyampaikan kisah, derita, dan harapan dari budaya, latar belakang, kelas yang berbeda-beda, dan membantu sesama manusia bertukar imajinasi dan merundingkan masalah bersama. Agar bisa menumbuhkan ini, penerjemah sastra sebaiknya bersatu dan meminta penerbit untuk hak cipta atas karya terjemahannya. Jika semua penerjemah bersikeras mendapatkan hak cipta, kita akan punya daya tawar lebih tinggi dengan penerbit. Apalagi jika menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian terjemahan itu, setelah Indonesia menjadi tamu kehormatan Frankfurt Book Fair 2015, menjadi sumber penerjemahan ke bahasa-bahasa lain, maka penerjemah layak mendapatkan hak cipta dan royalti atas karyanya. Begitu pula jika kita beramai-ramai menentukan tarif minimal, dan sepakat untuk tidak menerima honor di bawah angka tertentu.

Kemudian, penerjemah-penerjemah kondang sebaiknya memimpin dengan mengadakan acara-acara untuk umum yang memberi perhatian kepada penerjemah sastra, sehingga dapat mengangkat profil dan daya tawar penerjemah, sekaligus membuat pembaca semakin tertarik akan seni penerjemahan.

Akhirnya, pada Jumat pagi 18 Juli saya mengucapkan selamat tinggal kepada BCLT dan kawan-kawan penerjemah. Saya seret koper menyeberangi hamparan padang rumput kampus. Ia terasa lebih berat, sarat inspirasi, bahkan cita-cita baru. Kelinci-kelinci cokelat menoleh dan berkedip. Saya menatap jalan panjang di hadapan dan mengucap harapan: semoga di jalan ini banyak saya temukan kawan-kawan seperjuangan dan sehati.